樹木葬の「シンボルツリー」の意味とは?墓石の代わりに木を植えるお墓

樹木葬のシンボルツリーとは?徹底解説

- 樹木葬では墓石の代わりにシンボルツリーを用いる場合がある

- 葬木の持ち込みは基本的に不可

- シンボルツリーが枯れてしまった場合の対応は施設ごとに異なる

「シンボルツリー」は、樹木葬において非常に重要な意味を持つものです。

墓碑の代わりになり、故人とご家族を慰めるものになり、手を合わせる対象ともなるものです。

街路樹で使われるような馴染みのある木、緑が美しい常緑樹、人の生まれ変わりを予感させるような落葉樹がさまざまな霊園でシンボルツリーとして植えられています。

具体的な樹木名としては、桜、ハナミズキやヤマツツジ、カエデやオリーブなどが挙げられます。

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

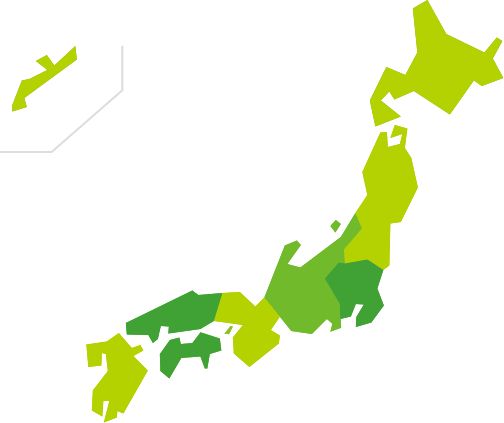

自宅近くの樹木葬を調べる方法

樹木葬の購入を検討されている方は、以下より希望エリアの霊園・墓地情報を検索することができます。

樹木葬を探す

この記事の目次

樹木葬で目印に植えられる木をシンボルツリーと呼ぶ

「シンボルツリー」とは、樹木葬で墓碑などの代わりとして置かれる、祈りの対象となる木のことを指します。

ただ、樹木葬に必ずにもシンボルツリーがあるわけではなく、植栽や草花によって彩られた花壇型もあります。

公園型・ガーデニング型の樹木葬ではシンボルツリーの代わりに植物や草花が用いられる

樹木葬のときに用いられる植物は「木」だけではありません。

「お花」もまた、樹木葬施設を彩るものだといえます。

この「お花」を用いる霊園は、公園型の霊園が多いといえます。

「公園型」にはさまざまな種類があります。

シンボルツリーを中心に据えた広々とした霊園もありますが、ばら園のようになっていて一見しただけでは霊園だとはわからないような麗しい霊園もあります。

この2つを明確に分ける言葉は存在しません。

ただ、後者の方を特に「ガーデニング霊園」と呼び分ける場合もありますから、ここではそのような呼び方を使っていきましょう。

ガーデニング霊園の場合は、ヨーロッパの庭園のようなかたちでまとめられるケースが多くみられます。

アーチが配置されていたり、足元をレンガで舗装していたりするのです。施設によっては噴水を置いているところもあります。

このようなガーデニング霊園では、「ばらの花」がよく用いられます。

ばらの花はトゲがあること、また死者を弔うには華やかすぎるものであることから葬儀の場面ではあまり用いられませんが(故人が好きだった場合は取り入れることもあります)、ガーデニング霊園においては積極的に使われます。

ばらの持つ美しさや香り、鮮やかさが、故人やご家族の心の慰めになる……という意図があるのかもしれません。

また、ばらの咲き誇る霊園は見た目にも美しく、インパクトがあります。

「ばらで作られた霊園は、初夏の時期以外は寂しそう」と思う人もいるかもしれません。たしかにばらの花は初夏によく咲きます。

ただ、品種や育て方にもよりますが、秋にも「秋ばら」として花をつけるものもあります。

施設側に確認することをおすすめしますが、「1~2週間だけ華やかで、それ以外はまったくだめだ」というようなことにはなりにくいと思われます。

現在は葬儀でも「花祭壇(一般的な白檀の祭壇ではなく、花を主体として構成する祭壇)」が注目を浴びています。

「花が好きだった人だから、花祭壇で送った」というご家族にとっては、特にこの「ガーデニング霊園」は相性のよいものだといえるかもしれません。

シンボルツリーの意味とは

「シンボルツリー」は、樹木葬における祈りの象徴です。

手を合わせる祈りの対象

樹木葬の場合、一般的な墓所(墓石)とは異なり、「個々人の名前が識別できるもの」をおきません(※例外はあります)。

自然に囲まれている樹木葬は非常に魅力的な弔い方法ではありますが、このような特徴を持つため、「お墓参りに来た人が、どこに対して手を合わせたらよいかわからない」という状況を招くこともあります。

弔いやお墓参りのかたちに明確な決まりはありませんが、「手を合わせる対象(目印)がほしい」と考える人がいるのはごく自然なことです。

そのとき、「シンボルツリー」の存在は大きな意味を持ちます。

墓石とその下で眠る故人を想って手を合わせるように、シンボルツリーに手を合わせることができるのです。

供養のかたちに「正解」はありませんが、「墓石と同じように、故人に対して語り掛け、故人に対して手を合わせられること」は、供養をする人にとって大きな救いとなるでしょう。

なお、「原則として樹木葬は墓碑などを持たない」と解説しましたが、小型の墓碑を置くことのできる樹木葬もあります。

「名前をしっかり刻んでおきたい」と考える人の場合は、このような樹木葬を選ぶべきでしょう。

また、シンボルツリーの考え方は主に公園型の樹木葬施設においてよく見られるものです。

ただしここでは、今後は特筆しない限り、「墓碑を置かないでシンボルツリーを置く形式を取っている樹木葬施設」を前提として話を進めていきます。

故人や家族の心の慰めとして

樹木葬に限った話ではありませんが、「自然葬を」と考えるご遺族の多くは、「故人が愛した自然のなかで眠らせてあげたい」という気持ちを抱いています。

海を愛していた人ならば海洋葬に、山を愛していた人ならば樹木葬の里山型に、花を愛していた人ならば樹木葬の公園型に……と考える人が多いことでしょう。

シンボルツリーは、木や花を愛していた故人の心の慰めになるものです。

特に故人が愛した木・花を植えたり選んだりすることができれば、一層格別なものとなるでしょう。

そして「故人の心の慰めになっていること」「大切な人を、彼(彼女)が愛したものでこれから先もずっと包んであげられること」は、ご家族にとっての心の慰めにもなります。

シンボルツリーを取り上げるとき、

- 「墓碑の代わりになるもの」

- 「目印になるもの」

という性質が強調されます。

これももちろん間違いではありませんが、それと同時に、「遺された人の、そして旅立った人の心の癒しになる」という観点があることも覚えておくとよいでしょう。

時の流れの象徴

シンボルツリーの大きな魅力の一つとして、「植えられた木々は育っていく」というものがあります。

当然の話ではありますが、シンボルツリーは植物であり、太陽と水の恵みを受けてどんどん成長していきます。

人間が成長するようにシンボルツリーも成長していき、長い間生き続けます。

そのシンボルツリーの姿に、ありし日の故人を重ねたり、故人が今も生きて自分たちを見守ってくれているような感覚を抱いたりする人も多いことでしょう。

墓石もまた、長く残り続けるものです。

先祖代々の名前が彫られた墓碑などは、自分のルーツをたどり、記録する意味でも非常に大切なものではあります。

ただ、墓石の持つ「冷たさ」に違和感を持つ人などにとっては、暖かみのあるシンボルツリーは心の慰めとなるでしょう。

樹木葬の、そしてシンボルツリーの性質として、「四季によって景色が移り変わる」というものがあります。

シンボルツリーの成長と四季の移り変わりを確かめ、時の流れを感じることができるのは、シンボルツリーの持つ大きな魅力のうちのひとつです。

樹木葬のシンボルツリーに適した木の特徴

樹木葬におけるシンボルツリーは、「絶対にこれでなければならない」という決まりがあるわけではありません。

「ばら」なども、その華やかさとあでやかさから好んで取り入れる公園型の樹木葬施設もあります。

ただ、一般的には下記のような木がよく選ばれています。

シンボルツリーに選ばれる木の特徴

- 馴染みがある木

- 葉の色がきれいな木

- 転生を想起させる落葉樹

街路樹で使われるような人々に馴染みがある木

訪れる人にとって、馴染み深い木がよく選ばれる傾向にあります。

桜の木などがこの代表例です。

慣れ親しんだ木々の柔らかい雰囲気に包まれて眠り、またお墓参りに来る人にとっても親しみやすいものが多いことから、好んで選ばれます。

霊園内を明るい雰囲気にする葉っぱの緑がきれいな木

樹木葬の場合、施設によって違いはあるものの、基本的には「明るい雰囲気のなかで亡き人を弔う」「気持ちのよい空間で、故人にもお墓参りに来た人にも過ごしてもらう」というコンセプトで設計されているところが多いようです。

そのため、従来の墓地にあるような「落ち着いた、静謐で、厳粛な雰囲気」よりも、「明るくて、健やかで、穏やかに過ごせる場所」を目的としたシンボルツリーが好まれる傾向にあります。また、花だけでなく、葉っぱの緑が美しい木が選ばれる傾向もあります。

人生の転生を想起させる落葉樹

一年中緑をたたえる「常緑樹」も美しいものですが、樹木葬のシンボルツリーには冬に葉が落ちる「落葉樹」もよく選ばれています。

落葉樹は、寒くなったら葉っぱを落とし、春になったら芽吹き、夏になるとまた美しい緑色をたたえることを一年で繰り返していきます。

そのため、「転生輪廻(輪廻転生)」を連想させると考える人や施設もあります。

ただし、寒くなると葉っぱが落ちて寂しい景色になること点は理解をしておきましょう。

故人が愛した木・思い出のある木

樹木葬を選ぶ人の多くは、自然のなかで眠ることに価値を見出します。

そのような人の場合、特に好んだ木・花があるという場合が多いことでしょう。

合葬型・集合型の場合は、すでにある木の下に埋葬されることになりますから、自分好みの木を選ぶことはできません。

多くの場合、樹木葬施設にラインナップされているものの中から選ぶことになるでしょう。

また、全国的に見ても数が少ないものの、樹木の種類を選んで植えることができる樹木葬施設もあります。

このような場合は、個別埋葬型の樹木葬であることが前提になります。

樹木葬でよく使われる木の種類

樹木葬で使われる具体的な木の種類について紹介します。

国内最初の樹木葬はヤマツツジ

日本で初めて樹木葬を行ったのは、岩手県一関にある祥雲寺だといわれています。

この祥雲寺が行った樹木葬は、現在でいう「里山型」に分類されるものでした。

その里山型のシンボルツリーとして採用されたのが、「ヤマツツジ」だったとされています。

ヤマツツジは、ツツジ科に分類される半落葉樹の低木であり、赤~ピンク色の花を咲かせます。

可愛らしい花を付けることもあってでしょうか、現在でも多くの樹木葬施設でこのヤマツツジをシンボルツリーとして採用しています。

人気があるのは日本人の心に寄り添う桜の木

非常に人気のあるシンボルツリーとして、「桜」があります。

桜をシンボルツリーに据えた樹木葬は特に、「桜葬(※NPO法人エンディングセンター登録商標)」という単語で紹介されることもあります。

「桜」は、日本人にとって非常に特別な意味を持つ木です。

古典文学などにおける「花」は多くの場合この「桜」を指し(時代によってはこの限りではありません)、歌などのモチーフにもよく使われてきました。

桜の花の見事さは、お花見の文化に象徴されるものであり非常に素晴らしいものです。

また、兼好法師の徒然草に「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」とあるように、満開のときだけではなく、散った姿も美しいと讃えられています。

散り際の潔さも相まって、桜は日本人の死生観を象徴する木としてもよく取り上げられているものです。

このような「桜」は、観賞用としても死生観を映し出すものとしても非常に人気の高いものです。

合葬型・集合型・個別型、いずれの埋葬方法でも積極的に用いられるシンボルツリーだといえます。

街路樹や庭木でも使用される木が選ばれている

カエデやオリーブ、ハナミズキなどの木も、よくシンボルツリーとして選ばれています。

これらはいずれも、街路樹や庭木として用いられることが多いものであり、私たちにとってなじみ深いものでもあります。

色鮮やかな緑を誇ったり、常緑樹であったり、可愛らしい花をつけたりといった特徴があるため、人生の終の住処を彩るのにふさわしい木だと考えられているのでしょう。

樹木葬のシンボルツリーに関する注意点

自分の好きな木を選べる樹木葬は少ない

「最期のときを過ごす場所だから、注文住宅を建てるようにシンボルツリーも自分の好きなものを選びたい」と考える人は多いものです。

しかしこれはかなり難しいものでもあります。

木々の持ち込みについて

自分たちで木々を持ち込んで、それを植えることはかなり難しいといえます。

一部の樹木葬施設では「持ち込んだ木をシンボルツリーにしてもよい」としていますが、非常に少数派です。

ある程度選択肢を与えられる樹木葬施設であっても、樹木葬施設が提示する木中から、好みのシンボルツリーを選ぶ形態をとることが多いといえます。

なお、合葬型・集合型では、シンボルツリーを自分で選ぶことはできません。

施設を決める際に、「桜をシンボルツリーにしているところにしよう」「カエデが好きだからカエデのところにしよう」とすることくらいしかできません。

好きな木を選ぶことができない理由

「自分の持ち込んだ木」を使えないことには、きちんとした理由があります。

まず、樹木葬施設の場合、「全体の調和」を大切にするところが多く見られます。

樹木葬施設の運用ポリシーは施設によって異なりますし木々は育っていくものですが、全体で見て美しく違和感のないものにすることを前提としています。

特に公園型の場合はその傾向が強いと思われます。それぞれがばらばらの木を植えることは、景観を保つという観点から見た場合マイナス点が多いのです。

もう一つは、管理の問題です。

樹木葬施設の場合、家族が毎日足を運んで木々の手入れをする……というかたちでの管理形態は基本的にはとりません。

施設側が樹木を管理し、手入れをし、養生をしていきます。

そのなかで、扱いの極めて難しい繊細な木があった場合、管理が非常に難しくなります。

また持ち込まれた時点の木の調子などをしっかり把握する必要もあるため、難易度が高いのです。

このような理由からほとんどの樹木葬施設では、「樹木葬施設側が提示したシンボルツリーのなかから選んでください」としているのです。

また、施設側が提示するシンボルツリーであっても、条件によっては「今はこれを選べない」といわれる場合もあります。

木の種類にこだわりがある場合(特に持ち込みを希望する場合)は、金額や立地などを横に置き、まずは「自分たちの希望するシンボルツリーを入れられるかどうか」を基準にして施設選びをしていく必要があります。

樹木葬のシンボルツリーが枯れた場合は植え替えが行われる

シンボルツリーに選ばれる木は、施設側が丁寧にケアをしてくれます。

ただ、シンボルツリーも「植物」である以上、枯れる日が来ることもあるでしょう。

この場合は、植え替えを行ってくれる施設が多いかと思われます。

ただ、「木が枯れるのは自然の摂理であり、人の生命と同じである」という理念のもと、あえてそのままにしておく樹木葬施設もあります。

「枯れたシンボルツリーをそのままにしておかれるのは嫌だ」という場合は、施設を決定する前に「シンボルツリーが枯れたときにはどのような対処をしてくれるのか」と確認しておくとよいでしょう。

樹齢が霊園の年数と比例するとは限らない

シンボルツリーは「その霊園にずっといるもの」という印象が強いからか、シンボルツリーの樹齢=霊園の年数、と考える人もいるかもしれません。

しかし、シンボルツリーの樹齢と霊園が建てられてからの年数は必ず一致するわけではありません。

たとえば樹木葬を取り扱う施設のなかには、樹齢1000年を超えるオリーブをシンボルツリーとして据えているところもあります。

海外から旅をしてきたオリーブを植え、今後もずっと霊園を見守ってもらおう……という考え方からこれが採用されたといわれています。

木は植え替えが可能なものですから、このようにして「すでにある木」をシンボルツリーとして使うことが可能なのです。

木は、正しく育てれば人間よりもずっと長生きする可能性が高いものです。

私たちが生まれるずっと前に芽吹き、そして私たちが死んだ後もずっとそこに居続け樹齢を刻み続けるシンボルツリーは、それを愛する人にとって、特別なものとなるでしょう。

都道府県から樹木葬を探す方法

実際に希望エリアの樹木葬を調べてみたい方は、こちらから検索できます。

樹木葬を探す

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?