納骨の方法まとめ!お墓・樹木葬・納骨堂・永代供養など費用も解説

納骨の方法とは?徹底解説

- 納骨方法には一般墓、樹木葬など5種類あり。

- 納骨タイミングは四十九日など区切りが一般的。

- 納骨費用は従来型墓が最高で、他は価格が異なる。

- お墓の管理は納骨後も大切で、参りや掃除のポイントが重要。

これまでは、お墓の中へ納骨が当たり前でしたが、供養の方法も多様化しさまざまな納骨スタイルができました。

この記事では、納骨する5つの方法や納骨タイミングについて紹介します。

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

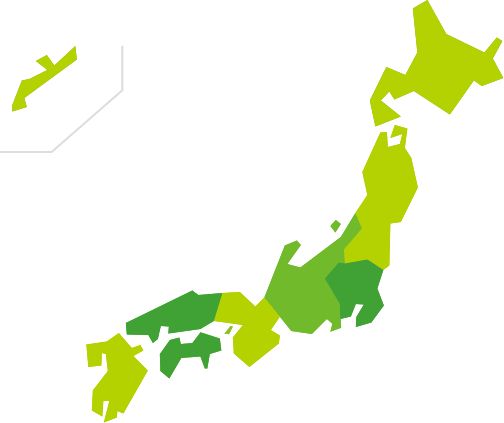

希望エリアのお墓の購入費用を調べる

ライフドットでは全国8,700件以上の霊園・墓地情報を掲載しています。

地域別の費用相場や、詳しいお墓の費用を確認することができます。

エリアから探す

この記事の目次

納骨する5つの方法

従来のようにお墓への納骨だけではなく、樹木葬や永代供養など、供養の多様化が進んでいます。

お墓のタイプ別に、納骨の方法をまとめました。

一般墓

一般墓への納骨は、住職に開眼供養をしてもらった後、遺骨を供養します。

遺骨は、お墓の下部の「カロート」と呼ばれる場所に納められますが、このカロートの構造が地域によって異なります。

- 土中に納骨棚を設けているケース

主に関東地方や東日本に多く見られます。遺骨を並べて置けるように棚が設えてあり、遺骨がいっぱいになった時はその下部の土に還せるようになっています。 - 土中に遺骨を還せるケース

関西地方では、壷から遺骨を出して土に還す方法が多く採用されています。そのためカロートの構造もシンプルで、四方を御影石で囲みます。底部は土になっており、遺骨が土に還り、水が抜けるようになっています。 - 地上に作られる納骨カロート(丘カロート)

カロートを地上に作る方法もあります。「丘カロート」などとも呼ばれます。

樹木葬

樹木葬とは、礼拝の対象となる墓碑を、石ではなく樹木で作ったお墓です。

樹木葬には里山型と霊園型があります。

里山型

里山型では、登記上「墓地」と認められた山林の中を区画整理して、墓地を取得します。

遺骨は土の中に埋葬し、墓標となる樹木を植樹します。

里山型の先駆けは、岩手県一関市の祥雲寺(現在は知勝院が運営)です。いまでも首都圏を始め、全国から多くの人が利用しています。

霊園型

霊園型の樹木葬は、霊園の中に設けられた樹木を礼拝の対象としたお墓です。

個別の区画に植樹をするタイプ、シンボルツリーとなる大樹に礼拝するタイプなどがあります。前者が個別墓であるならば、後者は永代供養などの集合墓と考えられます。

カロートの中に遺骨を納め、プレートなどでふたをします。

樹木葬について詳しく知りたい人は「樹木葬のトラブルはある?メリット・デメリットや費用を解説」の記事をご覧ください。

永代供養墓

永代供養墓は、石塔の躯体の中や地下室に遺骨を収蔵できる安置棚を設けられています。

納骨の際には納骨式を執り行います。

一定期間(10年や13年や33年)は遺骨を骨壺のまま安置しますが、その期間を過ぎると、合祀(他の人と同じ場所に埋葬する)にすることが多いようです。

納骨の際には、墓前に遺骨を置いて法要を勤めます。

永代供養墓について詳しく知りたい人は「永代供養の本当の意味は勘違いされがち!メリット・デメリットも解説」の記事をご覧ください。

納骨堂

納骨堂とは、寺院などの堂内に設けられた納骨するための施設です。

ひな壇に遺骨を並べて安置するお寺もありますが、多くは個別の扉のついた「納骨壇」を用います。

仏壇型(遺骨の安置だけでなく、礼拝のための本尊も祀られている)や、ロッカー型(遺骨を安置するためだけの空間)があります。

納骨の際には一度寺院に読経をいただき、それから納骨します。

手元供養

手元供養とは、個人が自分の手元に遺骨を置いておくことです。

特に寺院の読経や法要などは不要です。

仏壇店やインターネットなどで好みの手元供養アイテムを購入し、その中に遺骨を移します。

遺骨は手で挟んで力を加えるとすぐに粉々になるほど、もろいのです。

遺骨を粉状にするためのすり鉢なども販売してあるので、自分自身で砕いても構いません。

また、粉骨(遺骨をパウダー状にすること)の機会を持った施設や専門業者もあるので、そうしたところに依頼してもよいでしょう。

納骨するタイミング

納骨はどのようなタイミングで行えばいいのでしょうか?

多くの人は、四十九日、一周忌、三回忌などの区切りの法要を1つの目安としているようです。

納骨時期に決まりはないが、「長く置いておくとよくない」の意味

納骨のタイミングに決まりはありません。

地域の慣習や、喪主自身の気持ちで納骨すればよいでしょう。

では、ずっと家に置いておけばいいのかと言うと、法的には問題ないのですが、心情的には、あるいは宗教感情的にはあまりよくないと言われます。

遺骨を手放してお墓の中に納骨するのは、たしかに寂しい想いがします。

しかし、遺された人たちは故人なき世界を力強く生きていかなければなりません。

故人の死を受け入れ、乗り越え、故人の分まで生きていくことが、本当の意味の弔いです。

ある時期がきたら、遺骨を自然に還してあげることは、実は遺された者の人生を後押しすることにもつながるのです。

納骨はいつしてもいいのですが、あまり長く自宅に置いておくことはよくないとするのは、そのためでしょう。

きっと故人も、未練を断ち切って力強く生きてもらう方が嬉しいことでしょう。

それでは、具体的なタイミングについてご説明します。

葬儀当日

地域によっては、葬儀の当日に納骨するところもあるようです。

これは土葬時代の名残が残っていると考えられます。

昔は、葬儀後、葬列を組んで遺体を村はずれの墓場まで運び、遺体を埋葬することで葬儀が終わったのです。

つまり、埋葬までを含めて葬儀と考える地域では、その日に納骨を行います。

当然、お墓を持っている家に限られるので、まだお墓のない場合は、遺骨はいったん自宅に持ち帰って安置します。

四十九日

四十九日の忌明け法要とともに納骨するケースです。

すでにお墓がある家では、四十九日の納骨はよくあるパターンです。

寺院や自宅で法要を執り行ったあとに、墓地に移動して納骨します。

これも地域の慣習がそうであるか、あるいは寺院や施主の意向で決められます。

こちらもお墓を持っている家に限られます。

葬儀を終えてから四十九日法要までの間に、お墓を建てるというのは、決してできなくはありません。

石材店にお願いすれば、一ヶ月以内の建立は可能でしょう。

ただし、葬儀後はただでさえ、遺族もさまざまな対応に追われ、慌ただしくなります。

そんな中、墓地を探しから墓石の建立までを進めるというのは、相当な負担となるでしょう。

一周忌や三回忌などの年忌法要

お墓をまだ持っていない人、あるいは四十九日後も自宅に遺骨を置いておきたいと考える人は、故人の命日である年忌法要にあわせて納骨をします。

多くの人は三回忌くらいまでをひとつの目安として、お墓の建立を考えるようです。

火葬から納骨するまでの流れ

火葬から納骨まではどのような流れで進むのか、いくつかのパターンに分けてご説明します。

葬儀当日に納骨する場合

火葬場から寺院や斎場に戻り、法要を執り行います。

そのあと、墓地に移動して納骨をします。

納骨の際にも墓前で読経を頂き、参列者は焼香をします。

納骨が済むと、場所を移して精進落とし(会食)の席につきます。

葬儀当日に納骨をする場合は、行程がひとつ増えるために、長丁場となるでしょう。

四十九日や一周忌などの法要にあわせて納骨する場合

法要にあわせて納骨する場合は、遺骨はいったん自宅に持ち帰ります。

葬儀社に用意してもらう後飾り(遺骨用の祭壇)に、遺骨と位牌と遺影を飾ります。

- お墓がすでにある場合

納骨すべきお墓がある場合は、納骨当日までに石材店に依頼して、戒名などの文字彫刻を依頼しておきましょう。

墓石の仏石に彫刻する場合は、寺院にお性根抜きをしてもらわなければならないので、あわせて依頼しましょう。 - お墓がなく、建墓を考えている場合

お墓の建立は慎重に行いましょう。

一周忌や三回忌を目安に考えればよいでしょう。

墓地の選定や、石材店との見積もりなど、それなりの日数と費用がかかります。

また、お墓は家族や親族のよりどころとなる大切な場所ですし、世代を超えて受け継がれるものでもあります。

焦ることなく、納得のいくお墓作りを目指しましょう。 - お墓がなく、お墓以外への納骨を考えている場合

永代供養や散骨など、お墓への納骨以外の方法を考えている人は、それぞれの受け入れ先を探しましょう。

こちらも、一周忌や三回忌を目安にすればよいでしょう。

お墓に納骨するときにかかる費用

お墓の納骨にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

こちらもそれぞれのスタイルに分けてご説明します。

ここに挙げる金額はあくまでも相場なので、詳しくは個別に寺院や霊園に問い合わせましょう。

従来型の継承墓

従来の継承墓に納骨する場合は、以下の費用がかかります。

- 寺院へのお布施 30,000円~50,000円

- 石材店の文字彫刻 50,000円前後

- 石材店への寸志 5,000円

- 納骨後の会食 1人あたり3,000円~5,000円

もちろん、お墓を新たに建てる場合はその費用がかかります。

樹木葬などの永代供養墓

樹木葬などの永代供養の場合は、以下の費用がかかります。

- 個別納骨(一定期間を個別に安置して、その後の合祀) 200,000〜500,000円

- 合祀(他の人の遺骨を同じ場所に埋葬する) 50,000~100,000円

納骨堂

納骨堂は、取得する納骨壇の仕様によって、費用が異なります。

- ロッカー型(1〜2人用) 200,000円〜500,000円

- 仏壇型(家族用)800,000円~1,000,000円

- マンション型 500,000円〜1,000,000円

手元供養

手元供養は、自宅で遺骨を安置します。

寺院による供養などはありません。

どのようなアイテムを使用するかによって、費用は異なります。

- ミニ骨壺 5,000円~30,000円

- ミニ仏壇 10,000円~100,000円

- 遺骨ペンダント 10,000円~100,000円

納骨式当日の流れ

納骨式当日は次のような流れで行われます。

- 30分前には到着し、墓石を掃除し、お供え物を並べます。

- 寺院が到着したら読経をいただきます。

- カロートのふたを開けるために石材店を手配しておきます。

- 納骨式が終わると、見地解散、あるいは会食の席へ移動します。

事前に文字彫刻を石材店に依頼し、納骨式までに間に合うようにしておきましょう。

また、カロート内部への納骨は、家族では不慣れで大変危険です。

石材店を手配し、納骨の手伝いをしてもらいましょう。

納骨式に参加するときに気をつけること

では、参列者として納骨式に望むときはどのような点に気を付ければよいでしょうか?

- 服装

法要の後の納骨というケースが多いので、黒の略礼服が望ましいでしょう。

平服でも構いませんが、地味目の色を選びましょう。 - 数珠

仏式の場合、数珠は神仏や死者に礼拝する際に必ず必要なものです。

忘れずに持参しましょう。 - 香典

四十九日や一周忌などの法要の場合は、法要のお香典に含む形で包めばよいでしょう。

納骨式を単体で行う場合は、5,000円から10,000円が目安でしょう。 - お供え物

墓前へのお供えは特に決まりはありませんが、野外のため、果物や生菓子などは避けた方がよいかもしれません。

また、お供えしたものは必ず持ち帰らなければならないため、あとに残らないもの、そして分けられるものが望ましいでしょう。

納骨式での宗教者への心づけ謝礼について

納骨式では、宗教者に謝礼をお渡しします。

どの宗教でも「御礼」と書けばよいでしょう。

仏式では「御布施」、神道では「御祭祀料」などを用いても構いません。

金額は30,000円から50,000円が相場でしょう。

また、これとは別に「御車代」や「御膳料」を包むと、とても丁寧です。

その後のお墓の管理について

納骨式が済みますと、お墓参りを欠かさないようにしましょう。

納骨が済んでおしまいではなく、むしろ供養は、納骨式の後の家族の定期的なお参りによってなされます。

お墓参りの頻度やタイミング

頻度やタイミングに決まりはありません。

無理のない範囲でお参りしましょう。

毎日、週に一回、月命日(毎月やって来る命日)にお参りするという人もいます。

ただ、一年間の中で社会的に認知されているお墓参りの時期がいくつかあります。

お盆、春と秋の彼岸、年末年始、そして故人様の命日。

忙しい人は年に一度でも構わないので、こうした日にお墓参りをしましょう。

ご先祖様はきっと喜んでくださいますし、お参りする側も自分たちのルーツに触れて、すがすがしい気分になるでしょう。

お墓の掃除のポイント

お墓掃除は、余計な薬剤などを用いず、水洗いがベストです。

墓石は天然のものですから、なるべくシンプルに掃除しましょう。

その他、お墓掃除のポイントをまとめました。参考にしてみて下さい。

お墓掃除のポイント

- まずは草抜きをして足元をきれいにする

- 墓石はスポンジで水洗いして、乾拭きする

- 薬剤を使用する場合は使用後に必ず水できれいに洗い流す

- 花筒の中を掃除するために柄付きブラシが便利

- 墓地は蚊が多いので、夏場は蚊取り線香を持参する

まとめ

いかがでしたか? 最後にこの記事の要点を箇条書きにしてまとめます。

今回の記事で解ったこと

- 納骨には「埋葬」と「埋蔵」と「収蔵」がある

- 「埋葬」とは、土の中へ死体を埋葬すること

- 「埋蔵」とは、お墓の中へ遺骨を納骨すること

- 「収蔵」とは、納骨堂などの施設へ遺骨を預けること

- 従来型のお墓では、カロートの内部に納骨する

- 樹木葬では土の中に納骨する。カロートを用いることもある

- 永代供養墓は石塔の躯体内部に納骨する

- 納骨堂は堂内の納骨壇に納骨する

- 手元供養は好みのアイテムを用いて納骨する

- 納骨のタイミングに決まりはないが、多くは四十九日や一周忌や三回忌などに行う

- 費用は従来型の継承墓が最も高い