【調査結果】お墓の管理費は年間平均約1万円!誰が・いつ支払うのか解説

お墓の管理費とは?徹底解説

- 年間のお墓の管理費は約8,500円で、年1回継承者が支払う。

- 管理費は墓地の維持に使われ、寺院墓地では追加費用の可能性あり。

- 永代供養墓など管理費不要の選択肢もある。

- 「墓じまい」には改葬手続きが必要で、離檀料がかかることも。

お墓を維持するには1年に1度管理費を支払わなければならないことをご存じでしたか?

田舎に先祖代々のお墓があるなら、今は両親が管理費を払っていても、ゆくゆくは自分たち子世代が支払わなければなりません。

この記事では、お墓の管理費について詳しく解説していきます。

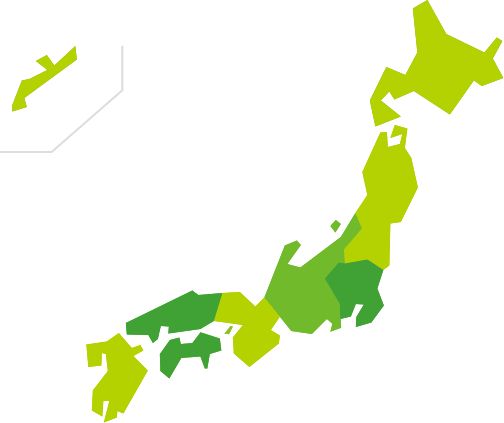

なお、全国No1規模の霊園掲載数を誇るライフドットが独自に調査した、【全国のお墓の年間管理費】についても紹介しています。

加えて、「お墓の管理費って面倒」「自分のお墓を買うときは、なるべく子世代の負担を減らしたい」と思う人のために、管理費のかからないお墓についても解説しますよ。

では早速読み進めていきましょう。

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

希望エリアのお墓の購入費用を調べる

ライフドットでは全国8,700件以上の霊園・墓地情報を掲載しています。

地域別の費用相場や、詳しいお墓の費用を確認することができます。

この記事の目次

お墓を維持するなら年間管理費を支払わなければならない

先祖代々のお墓(=継承墓)を持っているなら、お寺や霊園の管理者に年間管理費を支払わなければなりません。「初耳だ」「両親がお寺にそんなものを支払っているなんて話は聞いたことがない」という人もいるでしょう。

しかし、 継承墓を持っているなら、例外なく年間管理費を支払っています。

石材店などが管理する霊園なら、一年に一度、口座から管理料の引き落としがなされるように契約するケースがほとんどです。しかし、寺院墓地の場合は、お彼岸などを機にお寺へ管理費を持参することになっていたり檀家総代や住職が各檀家へ集金に行くことになっていたりします。

すると、親がお墓の年間管理費を支払っていることを知らない子世代は、うっかり滞納してしまいます。親と同じ家に住んでいれば知る機会もあるかもしれませんが、離れて暮らしていると、なかなか知る機会がありません。

住職や檀家総代も、子世代の連絡先がわからず知らせるすべがないと弱ってしまうケースが多々あるようです。

「親が亡くなったので、自分がお墓の年間管理費を支払わなければならない気がするが、何もわからない」そんな人のためにも、まずは年間管理費の相場、何に使われるのか、他にどんな費用を負担するのかを解説します。

【調査結果】年間管理費の平均は約8,500円

本サイトに掲載されている霊園の年間管理費を調査したところ、年間管理費の平均は約8,500円でした。

また年間管理費に多い金額1位~5位は以下の通りです。

| 平均 | 8,500円 |

|---|---|

| 1位 (2754件中225件) | 5,000円 |

| 2位 (2754件中183件) | 12,000円 |

| 3位 (2754件中179件) | 3,000円 |

| 4位 (2754件中157件) | 10,000円 |

| 5位 (2754件中114件) | 6,000円 |

※ライフドットに掲載されている霊園の年間管理費を参考にしています。

とはいえ、例外もありますので以下に紹介します。

寺院墓地の年間管理費は高額になることもある

継承墓を維持するために支払う年間管理費には、前章で紹介したように1万円で収まるものもあれば、中には10万円のものもあります。ずいぶん開きがあると思われる人も多いでしょう。

実は、 年間管理費は、寺院墓地かそれ以外かで、けっこう違う場合があります。

寺院墓地の年間管理費は、一般的なお寺であれば2万円程度までで収まります。しかし、由緒正しい 寺など、檀家であることがステイタスとなるお寺の場合は年間管理費が10万円にまで跳ね上がってしまうことがあります。年間管理費の高いお寺は、葬儀のときのお布施もかなり多額になる傾向があります。

寺院墓地以外の年間管理費は、多くが2万円を超えることはありません。寺院墓地以外の墓地とは、石材店が管理するような民間霊園や、市区町村が管理する公営霊園のことです。とくに公営霊園なら、年間管理費が数千円というところもあります。

では次に、年間管理費がどんなことに使われるのかをみていきましょう。

年間管理費は墓地の整備などに充てられる

年間管理費の使い道は、寺院墓地か、公営霊園か、民営霊園かで違います。

それぞれみていきましょう。

寺院墓地の場合、年間管理費は墓地全体の清掃や道具の手入れ、水道使用料などに使われます。お墓参りをするときに、お寺に置いてある手桶やひしゃくを使い、水道から水を汲みますよね。

また、自分の家のお墓は基本的に家族が清掃しなければなりませんが、周辺は手入れが行き届いています。寺院墓地の年間管理費は、そのようにお墓参りができるためのものです。

公営霊園における年間管理費の使い道も、寺院墓地と似ています。ただ、水道使用料と墓地全体の整備、トイレの清掃に使われるだけという場合もあります。古い墓地にはひしゃくや手桶がなく、各々が持参しなければならないところもあるためです。このようにが整っていない公営霊園は、年間管理費が安い傾向にあります。

民営霊園における年間管理費の使い道は、設備の充実度によって変わってきます。墓地全体の整備、トイレ清掃、水道料金などに年間管理費が使われるのは、他の霊園と同じです。しかし、法要会館を持っていたり、休憩所があったり、送迎バスを運営していたりすると、それらを維持するためにも使われます。

設備が充実していればいるほど、年間管理費も高くなるのが、民営霊園の特徴です。

檀家は年間管理費の他にお寺の修繕費などを負担する義務を負う

寺院墓地の場合、支払うべきなのは年間管理費だけではありません。お彼岸の供養祭や施餓鬼会など、お寺のイベントがあるたびに、檀家はお布施を支払う義務が生じます。イベントのための費用は、お寺や規模によって違いますが、1万円から3万円程度です。

また、お寺の屋根を修繕する、本堂が古くなったから建て替えるといった工事が必要なときも檀家が負担します。工事の規模によっては、10万円を超えるようなお布施が必要な場合もあります。

以上のように、お墓の種類により大きく差がありますが、継承墓には維持費がかかります。

これまで紹介した年間管理費についてまとめると、お墓の年間管理費は平均約8,500円です。年間管理費は、墓地を綺麗に保つための維持・管理に使用されるお金です。よって、重要文化財などがある歴史ある寺院の場合、1万円以上することもあります。

では、年間管理費は、誰がいつ支払う必要があるのでしょうか?次の章で見ていきましょう。

年間管理費は誰が・いつ払う?

結論、年間管理費は「お墓の継承者」が「年に1度年額」で「口座からの引き落とし」によって支払うケースが多いです。

詳しく解説していきます。

年間管理費は「お墓の継承者」が支払う

年間管理費は、基本的には墓守と言われるお墓の継承者が支払うことになります。

継承者とは、将来的にそのお墓に入る人のことです。家族の中では、長男や長女が該当するケースが多くなるでしょう。

しかし、この継承者は決まり事ではありませんから、あらかじめ家族で継承者を話し合う必要があります。特に長男がお墓から遠いところに住んでおり、次男はお墓の近くに住んでいる場合は、誰がお墓を継ぐのかしっかりと決め、家族皆で納得のいくお墓の継承をするべきです。

年間管理費は「年に1度」「口座引き落とし」

年間管理費は、基本的には年に1度年額で支払います。しかしまれに、数年まとめて支払う場合もあります。

払い方は、口座からの引き落としという方法が一般的でしょう。ここで注意していただきたいことは、口座への入金ができていないことで管理費を滞納すると、お墓を撤去されてしまう可能性があることです。よって一年に一度、忘れないようにしましょう。

ここまでで、年間管理費はいくらか、誰がいつ支払わなければいけないか、基本的なことを紹介しました。

墓じまいのことで悩まれている方

今のお墓を撤去するのにかかる費用や手続きに関する疑問は、プロに相談するのがおすすめです。

ライフドットでは、墓じまいに関する一連の流れをサポート。

「なるべく負担をかけずに墓じまいしたい」という方は、ぜひライフドットにご相談ください。

では、年間管理費のかからないお墓を買うには、どうすればいいのでしょうか。次は、年間管理費のかからないお墓についてみていきましょう。

永代供養墓なら管理費を支払い続けなくともよい

一代限りの使用とする永代供養墓であれば、年間管理費を支払い続ける必要はありません。「永代供養」とは、半永久的に供養をするという意味です。永代供養の場合、供養を行うのは、家族ではなく寺院など墓地の管理者です。お墓の清掃をしてくれるほか、年に1度か2度、お彼岸などの時期にまとめて供養祭を行ってくれます。

永代供養墓には、2タイプがあります。

1つは、初めから他の遺骨と一緒に大きなお墓へ合祀する合祀墓タイプです。合祀墓タイプの場合、一度使用料を支払えば、後の請求はありません。

もう1つは、一定の期間は個別のお墓で供養し、契約期間が過ぎたら他の遺骨と一緒に合祀するタイプです。一定期間は個別墓が設けられるタイプは、使用料の他に、一定期間分の年間管理費をまとめて支払います。やはり、請求は一度だけです。

散骨や手元供養などお墓を持たないという選択肢もある

お墓を持たないという選択肢もあります。もちろん、年間管理費は必要ありません。具体的には、散骨や手元供養という方法を取ります。

散骨は、違法と思われていた時期もありましたが、今ではたくさんの業者が散骨サービスを行っています。マナーに則った散骨をすれば、トラブルになる可能性はほとんどありません。

手元供養とは、遺骨を自宅で供養することです。遺骨や遺影を仏壇に上げて飾ったり、リビングに祈りのスペースを作って遺骨を置いたりなど、供養のスタイルはさまざまです。遺骨の一部だけを小さなペンダントに込めたり、小さな骨壺に納めて供養したりするのも手元供養の1つです。

ここまで、年間管理費を支払う必要がないお墓についてみてきました。

では、これまでのお墓については、いつまで年間管理費を支払えばいいのでしょうか。

残念ながら、墓地に先祖代々のお墓がある限り、年間管理費は支払い続けなければなりません。年間管理費を支払いたくなければ、今までのお墓を更地にする必要があります。

先祖代々の継承墓を契約終了し「墓じまい」するには

これまでのお墓を更地にすることを「墓じまい」といいます。

墓じまいをするためには、お寺にその旨を伝える必要があります。もしも、寺院墓地の中にある合祀墓などへ先祖代々の遺骨を合祀してもらえるなら、何の手続きも必要ありません。

しかし、 新しいお墓に遺骨を移すなら、改葬手続きを取る必要があります。

改葬手続きは、市区町村役場で行います。改葬手続きに必要なのは、次の2点です。

1つは、これまでの墓地がある寺院などから出してもらう「埋葬証明書」です。

もう1つは、新しい墓地の管理者から出してもらう「受入証明書」です。

2点が揃ったら、市区町村役場に置いてある「改葬申請書」に必要事項を記載し、提出します。

墓じまいをしたいとお寺に伝えると、檀家を離れるための離檀料を納めるよう言われることがあるでしょう。これまで供養をしてくれたことを思い、気持ちよく治められる金額なら問題ありません。しかし、中には、引き留めるため膨大な金額を要求するお寺もあるようです。納得できない金額を言い渡されたら、しっかり話し合うことが重要です。

まとめ

以上、お墓の管理費の相場や使い道、管理費のかからないお墓を買うための方法などについてお伝えしました。

先祖代々のお墓をしっかり管理していくとともに、なるべく家族に迷惑がかからないお墓を買いたいと思うなら、永代供養墓を検討するのがいいでしょう。

子世代に負担をかけたくないなら、これまで使ってきた先祖代々の墓を墓じまいすることもあわせて考えましょう。

「先祖代々のお墓の管理料を支払えないから、墓じまいをしたい」と考えることを、「罰当たりかもしれない」「親不孝ものかもしれない」と案じる人もいるかと思います。

しかし、年間管理費を払えないにもかかわらずお墓を片付けないと、いずれ無縁墓となってしまいます。無縁墓にしてしまうのが、先祖に対して一番失礼なことだと思いませんか。 お墓について悩むのは、供養のことを真剣に考えているからこそです。

「お墓のことをきちんと解決したい」という気持ちを大事にしていきましょう。

これからお墓を購入予定の方へ

ライフドットでは全国8,700件以上の霊園・墓地情報を取り扱っております。

希望エリアから予算やこだわり条件でご自身に合ったお墓を探すことができますので、気になる霊園があれば比較検討のために資料を請求してみてください。