臨済宗のお墓の特徴は?法事やお墓参りの作法も解説

臨済宗のお墓とは?徹底解説

- 臨済宗のお墓は形や文字が自由。特定のデザインは必須ではない

- 「南無釈迦牟尼仏」、円相の印も自由に選択可能

- 臨済宗の法要では般若心経が一般的

- お墓参りの作法は特になく、故人への心からの供養が重要

臨済宗のお墓について知っていますか?

臨済宗のお墓の特徴や、お墓参りの作法など、よく知らないままだと戸惑うこともありますよね?

この記事では、臨済宗のお墓や法要、お墓参りの作法について、くわしく解説しています。

最後まで読めば、臨済宗のお墓を見分けられるようになり、法要やお墓参りの作法でも、戸惑うことがなくなります。

また、臨済宗のきちんとした作法で、先祖や故人をしっかりと供養できるようになりますよ。

ではさっそく、臨済宗のお墓の特徴について見ていきましょう。

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

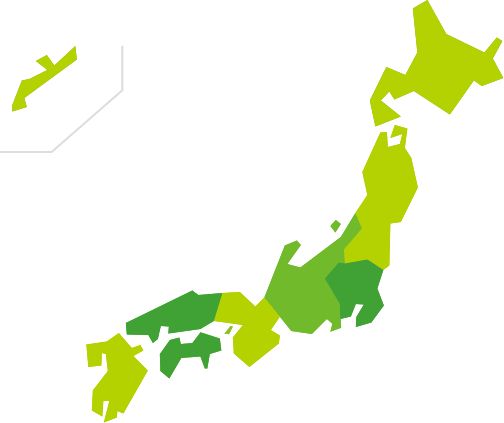

希望エリアのお墓の購入費用を調べる

ライフドットでは全国8,700件以上の霊園・墓地情報を掲載しています。

地域別の費用相場や、詳しいお墓の費用を確認することができます。

エリアから探す

臨済宗のお墓の特徴

臨済宗のお墓には、どのような特徴があるのかを詳しく解説していきます。

お墓には、形や種類、そして墓石に刻む文字など、さまざまな違いがありますので、順番に紹介していきます。

お墓の形に決まりはない

臨済宗では、お墓の形に決まりはなく、どのような形のお墓でも良いとされています。

現在の日本で数多く見られるのは、縦長の石を上に乗せた和型墓石というお墓です。

しかし最近では、横長の石を置いた洋風の墓石や、オリジナルデザインの個性的な墓石も増えてきています。

お墓は、先祖や故人を供養し、拝む場所となります。新しくお墓を建てる時には、さまざまなお墓の形を選択肢に入れて、末永く愛されるお墓を選ぶと良いでしょう。墓石の形を決めるためには、お墓の種類が重要なポイントとなってくるかと思います。

次は、お墓にはどのような種類があるのか、解説していきます。

納める遺骨の数で変わるお墓の種類

お墓の種類は、納める遺骨の数によって変わります。

ここでは、一般的に用いられているお墓の種類を4つ紹介します。

- 家墓…先祖代々の遺骨を納めた、一族のお墓

- 個人墓…一人の遺骨だけを納めるお墓

- 夫婦墓…夫婦二人だけを納めるお墓

- 両家墓…夫婦両家の先祖一族が、合同で入るお墓です

お墓の種類をふまえて、次は墓石に刻む文字について見ていきましょう。

墓石の正面に刻む文字に決まりはない

臨済宗では、墓石の正面に刻む文字に決まりはありません。臨済宗のお墓特有の文字や記号というものは存在しますが、それを墓石に刻むかどうかは自由です。ただ、ひとつ注意しておきたいのは、仏教では墓石に刻む文字には旧字体を使うことが望ましい、とされていることです。

ここからは、臨済宗の墓石の正面に刻まれる一般的な文字を挙げていきます。

臨済宗で刻まれる文字と記号

臨済宗のお墓では、お釈迦様を信心しますという意味である「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」という言葉が刻まれることがあります。

また、円相(えんそう)という〇印を文字の頭に刻むこともあります。

例えば、

「〇■■家先祖代々之墓」と刻みます。

(■■には家名が入ります)

円相は、人が完全な悟りを開いて仏になること、つまり、成仏することを表しています。

なお、「南無釈迦牟尼仏」と円相は、臨済宗だけでなく、曹洞宗でも用いられています。

しかし、お墓の種類が違えば、刻む文字も違ってきます。

お墓の種類別に、どのような文字が使われているのかを見ていきましょう。

お墓の種類別で墓石正面に刻む文字も変わる

墓石の正面に刻まれる文字や記号を、お墓の種類別に紹介していきます。

- 家墓…「南無釈迦牟尼仏」「〇 ■■家先祖代々之墓」「■■家之墓」「■■家累代」(■■には家名が入ります)

- 個人墓…戒名、俗名(生前の名前)

- 夫婦墓…右に夫の戒名または俗名、左に妻の戒名または俗名

- 両家墓…両家の家名、「先祖代々之墓」、「心」「やすらぎ」など好きな言葉

両家墓の場合は、苗字も宗派も違う場合が多いので、両家の家名を並列で刻んだり、好きな言葉を刻んだりすることもあります。

墓石の側面や裏側に刻む言葉

ここまでは、墓石の正面に刻む文字について解説してきました。次は墓石の側面や裏側に刻む文字を見ていきましょう。お墓の種類別に解説していきます。

家墓の側面と裏側に刻む文字

家墓の場合、右側面に埋葬者一人ひとりの戒名・俗名・没年月日・享年(数え年)が刻まれることが多いです。ただし、地域によっては埋葬者の戒名などを裏面に刻む場合もあります。また、埋葬者が多い場合など、墓石に文字を刻めなくなった場合は、墓石の横に墓誌(ぼし)という石を建てて、その墓誌に埋葬者の戒名などを刻みます。

個人墓・夫婦墓の側面と裏側に刻む文字

個人墓や夫婦墓の場合、右側面もしくは裏面に没年月日・享年(数え年)などを刻むことが多いです。

夫婦墓は夫婦のどちらかが亡くなった時に建立する場合が多く、戒名を刻む場合は残された人も戒名をいただいて墓石に刻みます。この時、墓石に刻んだ残された人の戒名は、赤く塗っておきます。

刻んだ文字を赤く塗る理由

墓石に刻んだ戒名や俗名を赤く塗るのはなぜかというと、生きている人の戒名や名前という意味だからなのです。なので、夫婦墓では残された人の戒名や名前を赤く塗るのです。

また、お墓の種類に関わらず、生きているうちに建てたお墓を「寿陵(じゅりょう)」と言います。寿陵では、生きている人の戒名や俗名を墓石に刻んだら、文字は赤く塗っておくという決まりがあります。

両家墓の側面と裏側に刻む文字

両家墓の場合、裏面に埋葬者の戒名・俗名・没年月日・享年(数え年)が刻まれることが多いようです。

家墓と同じく、埋葬者が多く墓石に刻みきれない場合は、墓石の横に墓誌(ぼし)を建てます。

そして、墓誌に埋葬者の戒名などを刻みます。

おさらい!臨済宗のお墓を見分ける2つのポイント

それではもう一度、臨済宗のお墓に刻まれる文字や記号の特徴をおさらいしましょう。

- 墓石正面に「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」という言葉が刻まれている

お釈迦様を信心しますという意味の言葉です。 - 墓石正面の文字の頭に円相(えんそう)という〇印が刻まれている

「〇印+■■家之墓」というように刻まれます。

この2つのポイントで、臨済宗のお墓を見分けることができます。

次の章では、臨済宗について解説していきます。

臨済宗の開祖や本山を知る

臨済宗を開いた人物は誰なのか、臨済宗にゆかりのあるお寺はどこなのかを見ていきましょう。臨済宗には14の派に分かれていますが、それぞれの派も紹介していきます。

臨済宗の開祖は栄西(えいさい)

日本における臨済宗は、1191年に明庵栄西(みんなんえいさい)によって開かれました。一般的には栄西を「えいさい」と読みますが、「ようさい」と読む場合もあります。栄西は中国の宋という地で中国の臨済宗の僧となり、その後帰国し、日本で初めて臨済宗の教えを説いたのです。

臨済宗は、修行して本来の自分が持っている仏性(ぶっしょう)に目覚めることが悟りである、という教えです。仏性とは「言葉による理解を超えた範囲を認知する力」のことで、簡単に言うと「仏としての本性」という意味です。

本山を確認!臨済宗の14派

一口に臨済宗と言っても、実は14の派に分かれています。14派はそれぞれ、「臨済宗〇〇派」と呼ばれています。全国にある宗派のお寺を統轄しているお寺を本山(ほんざん)と呼びますが、臨済宗ではそれぞれの派ごとに本山があります。

ここからは、臨済宗の14派と本山、そして派をひらいた人である派祖(はそ)は誰なのかを一覧にして紹介します。

| 各派の名称 | 本山 | 派祖 |

|---|---|---|

| 建仁寺派(けんにんじは) | 建仁寺(京都市東山区) | 明庵栄西(みんなんえいさい) |

| 東福寺派(とうふくじは) | 東福寺(京都市東山区) | 円爾弁円(えんにべんねん) |

| 南禅寺派(なんぜんじは) | 南禅寺(京都市左京区) | 無関普門(むかんふもん) |

| 天龍寺派(てんりゅうじは) | 天龍寺(京都市右京区) | 夢窓疎石(むそうそせき) |

| 相国寺派(しょうこくじは) | 相国寺(京都市上京区) | 夢窓疎石(むそうそせき) |

| 大徳寺派(だいとくじは) | 大徳寺(京都市北区) | 宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう) |

| 妙心寺派(みょうしんじは) | 妙心寺(京都市右京区) | 関山慧玄(かんざんえげん) |

| 建長寺派(けんちょうじは) | 建長寺(神奈川県鎌倉市) | 蘭渓道隆(らんけいどうりゅう) |

| 円覚寺派(えんがくじは) | 円覚寺(神奈川県鎌倉市) | 無学祖元(むがくそげん) |

| 向嶽寺派(こうがくじは) | 向嶽寺(山梨県塩山市) | 抜隊得勝(ばっすいとくしょう) |

| 方広寺派(ほうこうじは) | 方広寺(静岡県引佐町) | 無文元選(むもんげんせん) |

| 永源寺派(えいげんじは) | 永源寺(滋賀県永源寺町) | 寂室元光(じゃくしつげんこう) |

| 国泰寺派(こくたいじは) | 国泰寺(富山県高岡市) | 慈雲妙意(じうんみょうい) |

| 佛通寺派(ぶっつうじは) | 佛通寺(広島県三原市) | 愚中周及(ぐちゅうしゅうきゅう) |

ここまで、臨済宗について紹介してきました。

次は、臨済宗の法事について説明していきます。

臨済宗の法要とお経

法要について、臨済宗の作法にも触れながら解説していきます。また、経典(きょうてん)という、臨済宗の葬儀や法要などで読まれるお経についても見ていきましょう。

法要の回数や種類は他の宗派と変わらない

臨済宗で行われる法要の回数や種類は、仏教の他の宗派と同じです。葬儀後の法要は、死後7日目から始まり、以後7日ごとに営まれます。そして、通常は四十九日で喪に服する期間が終わる、忌明け(きあけ)となります。

一周忌からの法要は「年忌法要(ねんきほうよう)」と呼び、一般的には三十三回忌まで合計8回行われます。法要は、故人が死亡した日と同月同日の祥月命日(しょうつきめいにち)に行います。もし命日が平日の場合は、命日の前の土日などに行うのが一般的です。

年忌法要の一覧

一周忌から三十三回忌までの法要の時期と概要を、一覧にしました。

三十三回忌の後は五十回忌がありますが、三十三回忌をもって弔い上げ(といあげorとむらいあげ)とし、その後の年忌法要を行わないことが多いです。法要の時期の数え方は、三回忌以降からは亡くなった年を1年目として数えますので、間違えないように注意してください。

| 法要 | 時期 | 概要 |

|---|---|---|

| 一周忌 | 亡くなった翌年の命日 | 遺族・親族・友人・知人も列席し、読経と焼香、その後は会食をします。 |

| 三回忌 | 死後2年目 | |

| 七回忌 | 死後6年目 | |

| 十三回忌 | 死後12年目 | 遺族・親族で読経と焼香、その後は会食をします。 十三回忌以降は列席者を減らしていくことが多いです。 親族も列席せず、遺族のみで法要を行うという家もあります。 |

| 十七回忌 | 死後16年目 | |

| 二十三回忌 | 死後22年目 | |

| 二十七回忌 | 死後26年目 | |

| 三十三回忌 | 死後32年目 | 遺族・親族・友人・知人も列席し、読経と焼香、その後は会食をします。 |

葬儀や法要で読まれる経典は般若心経がメイン

経典とはお経のことを言います。臨済宗では、葬儀や法要で読まなければならない、と決められている経典はありません。

ですが、臨済宗の葬儀や法要で主に読まれている経典があります。それは、般若心経(はんにゃしんぎょう)です。正式名称は「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)」と言います。

般若心経の他にもう一つ、「観音経(かんのんきょう)」と呼ばれる「妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈(みょうほうれんげきょうかんぜおんぼさつふもんぼんげ)もよく読まれています。観音経では「念彼観音力(ねんぴかんのんりき)」という文言が何度も繰り返されるので、記憶に残っている人もいるかと思います。

法要で住職がお経をあげている間に、列席者は焼香を行います。次は、臨済宗の焼香の作法について見ていきましょう。

臨済宗の焼香の作法は6つの手順

法要の際、住職から合図があったら、列席者一人ひとりが順番に焼香を行います。ここからは、臨済宗での焼香の作法を、6つの手順に分けて解説します。

- 1.数珠を左手に持ち、遺族と住職に一礼をして、祭壇の前に向かう

- 2.焼香台の前で、祭壇に置かれた遺影に目を向け、合掌しながら一礼する

- 3.右手の親指・人差し指・中指の3本で香をつまむ

- 4.つまんだ香を上に向け、おでこのあたりに捧げてから、焼香台の香炉にくべる

- 5.もう一度、祭壇に合掌しながら一礼する

- 6.2~3歩後ずさりして、遺族と住職に一礼をしてから、席に戻る

焼香の際、香を香炉にくべる回数について、宗派ごとに1回や3回と決まりがありますが、臨済宗では回数に決まりはありません。心を込めて焼香をすることが大切であるとされています。

ただ、列席者数が多い場合や、次に焼香する人をあまり待たせないようにという配慮などの理由から、一般的には1回が多いようです。列席者全員が焼香をして、法要が終わったら、次は塔婆供養を行います。

ここからは、塔婆供養について、くわしく解説していきます。

法要に用いられる塔婆(とば)とは?

塔婆(とば)とは、正式には「卒塔婆(そとば)」と言います。「卒塔婆」は、サンスクリット語で塔という意味の「ストゥーパ」に漢字をあてたもので、もともとはお釈迦様の遺骨を納めた仏舎利(ぶっしゃり)という塔を意味していました。

法要で塔婆をあげる意味

塔婆を建てることは、故人のために多大な功徳があるとされていて、最初は石で作っていた塔婆が時代によって変化し、現在では板で作った板塔婆(いたとば)が多く用いられています。法要の際には板塔婆をあげて供養しますが、この塔婆供養には、一切の不浄を除いてその場所を浄土(仏や菩薩の住まう場所)とし、霊の安住地とするという意味もあります。

板塔婆の上部には5つの刻みがあり、それぞれ空・風・火・水・地という宇宙の元素を表しています。一般的に板塔婆は、法要が終わった後に、お墓の裏側にある「塔婆立て」に立てます。

臨済宗の板塔婆に書かれている文字

板塔婆の表面の上部には「キャ・カ・ラ・バ・ア」というサンスクリット語の、梵字(ぼんじ)と呼ばれる文字が書かれます。梵字の他にも「大円鏡智(だいえんきょうち)」や「平等性智(びょうどうしょうち)」などの、お経の文章に出てくる文字を書く場合もあります。梵字やお経の文字の下には、故人の戒名や何回忌などの、供養の趣旨を書きます。

板塔婆の裏面には、供養の年月日や供養主の名前を書きます。また、禅語(ぜんご)という、臨済宗や曹洞宗などで使われる独特の言葉を書くこともあります。

板塔婆を立てておく期間に決まりはない

法要の後に板塔婆を立てますが、いつまで立てておくか、期間に決まりはありません。しかし、長い間放置したままにすると板が朽ちてしまい、お墓を汚すことになってしまいます。なので、お墓参りの時などに、古くなった板塔婆は、きちんと撤去しましょう。墓地によって、指定の廃棄場所があったり、お焚き上げを行ってくれたりするので、住職や墓地の管理者などに聞いておきましょう。

では、次の章からは、お墓参りの時期について解説していきます。

お墓参りの時期に決まりはない

臨済宗をはじめ、どの宗派であっても、お墓参りの時期に決まりはありません。お墓参りに行かなければいけない時期も、行ってはいけない時期も、ありません。一般的には、お盆やお彼岸、故人の命日、お正月にお墓参りをすることが多いです。

お墓参りは何回でも行って良いので、就職や結婚などの人生の節目に、先祖や故人に報告をしに行くのも良いでしょう。お墓参りとは、先祖や故人への供養なので、できるだけ行くようにしましょう。

お盆とお彼岸の具体的な時期

ここで、お盆とお彼岸の具体的な時期を簡単に説明しておきます。

- お盆…7月13日~16日の3日間、または8月13日~16日の3日間

※7月と8月のどちらをお盆の期間とするかは、地域によって異なる - お彼岸…春分の日と秋分の日の、前後3日間を合わせた7日間

※お盆とは違い、お彼岸は1年に2回あります

この、お盆とお彼岸の期間は、故人の魂と交流できると考えられているので、お墓参りに行く人が多いのです。

次は、お墓参りの方法について見ていきましょう。

【先祖供養を大切に】臨済宗のお墓参りの方法

お墓参りの方法に、臨済宗特有の決まりというものはありません。しかし、全て自由という訳ではなく、お墓参りのマナーなど最低限守っておきたいことがありますので、順番に紹介していきます。また、お墓参りに関する疑問なども解説していきますので、ぜひ確認してください。

お墓参りをする前に必ず挨拶をする

お墓参りに行く際、お墓に直行するのではなく、必ず住職や管理事務所に挨拶をしましょう。

お墓がお寺の敷地内にある場合は、住職に挨拶をしてから、お寺の本堂の中央に置かれた本尊という仏像にも合掌し、一礼します。本尊への合掌と一礼は、建物の外からでも良いとされています。管理事務所がある場合は、管理人に挨拶をします。この時、桶や柄杓など、必要なものを借りておくと良いでしょう。

お墓に水をかけるのは間違い?

墓石の掃除の時ではなく、お参りをする際に柄杓で墓石に水をかけるという習慣があります。墓石に水をかけることは、水をお供えするという意味があります。

この、墓石に水をかける習慣について「先祖や故人に水をかけるなんてとんでもない」というような、否定的な説もあります。しかし、水をかけるかどうか臨済宗では決まりはありません。なので、墓石に水をかけても、かけなくても良いのです。ただし、地域によっては、墓石に水をかけない所もありますので、心配であれば住職や地域の人に確認しておきましょう。

お墓参りの流れを6ステップで解説!

では、お参りの流れを順番に解説していきます。

6つの手順に分けましたので、お墓参りに行く際には確認しておきましょう。

- 手順1. 住職や管理事務所に挨拶をする

- 手順2. お墓に挨拶をする

- 手順3. お墓の掃除をする

- 手順4. お供え物をする

- 手順5. お参りをする

- 手順6. 後片づけをする

1.住職や管理事務所に挨拶をする

お寺の住職や本尊、墓地の管理事務所がある場合は、お墓に行く前にまず挨拶をしましょう。

2.お墓に挨拶をする

お墓の前で合掌し、故人や先祖に挨拶をしましょう。

3.お墓の掃除をする

お墓の周りの落ち葉や雑草を取り除き、墓石の汚れなどを雑巾などできれいに落とします。

墓石に苔などがこびりついている場合は、歯ブラシやタワシでこするときれいになりますが、強くこすりすぎると墓石を痛めますので注意が必要です。仕上げに乾いたタオルなどを使い、墓石に水気が残らないように拭き清めましょう。また、古くなった板塔婆があれば撤去し、墓地の決まりに従って廃棄しましょう。

4.お供え物をする

お墓に花を飾り、お菓子や飲み物、故人の好きだったものなどをお供えします。

お菓子や飲み物などのお供え物は直接墓石に置くのではなく、2つに折った半紙を敷いてからお供えしましょう。

5.お参りをする

一人ずつ、順番にお参りをして線香をあげます。

お参りの時は、立ったままではなく、しゃがむなどして低い位置から、合掌をします。次に、数珠を手に掛けて、拝みます。

6.後片づけをする

お供え物は置いたままにせず、持ち帰ります。

地域によっては、お供え物をその場で食べるという習慣もあります。ゴミが出た場合は、必ず持ち帰りましょう。

臨済宗の数珠と持ち方

臨済宗で用いられる正式な数珠は「看経数珠(かんきんじゅず)」です。同じ看経数珠でも違う種類があり、金属の輪が入っていないものが、臨済宗の正式な数珠です。金属の輪が入っている看経数珠は、曹洞宗の数珠なので、購入する際には間違えないように注意してください。

看経数珠を用いて合掌する時は、まず、一重の大きな輪をひねって二重にします。次に、左手の親指と人差し指のあいだに掛け、房は下に垂らすようにします。そして、数珠を両手ではさむようにして、合掌します。

お墓にあげる線香の本数

臨済宗の仏壇や葬儀では、1本か3本の線香をあげますが、お墓参りの時は線香を束であげても構いません。

多くの場合、お墓には線香立てや、線香を入れる香炉(こうろ)がありますので、線香を入れるところの大きさに合わせて線香の量を調整しましょう。また、1人ずつお墓に線香をあげる場合は、1人につき1本か3本が一般的です。

お墓が複数ある場合は、お墓の数に合わせてそれぞれ1束ずつくらい用意しておくと良いでしょう。

お墓参りの持ち物と使い方や注意点

お墓参りの時の持ち物をリストにしました。持って行くと便利なものを、使い方や注意点もあわせて紹介していますので、お墓参りに行く際にはぜひ参考にしてください。

| お供え物の花 | 花立ての数に合わせて用意しましょう |

|---|---|

| 植木ハサミ | 花立てに合わせて、花の茎の部分を切り揃えます |

| お供え物のお菓子や果物など | 故人の好物など、自由にお供えしてください。帰る時に、その場で食べるか持ち帰りましょう。 |

| 半紙 | お供え物は直接石に置かず、二つ折りにした半紙の上に置きましょう |

| 線香 | お墓の数に合わせて、1基に1束ずつくらい |

| ロウソク | ロウソクで線香に火をつけるのが正式な作法です |

| ライターまたはマッチ | ロウソクに火をつけます |

| 数珠 | 臨済宗では看経数珠(かんきんじゅず)が正式です |

| ほうき | お墓周りの枯葉などを掃除します |

| シャベル | お墓周りの草を抜く際にあると便利です |

| タワシ | 墓石に付いた苔や、拭いても取れない汚れを落とします |

| 雑巾 | 墓石に付いた汚れを落とします |

| タオル | 掃除し終わった墓石を、水気が残らないよう拭き清めます |

| バケツ | タワシや雑巾をゆすぎます |

| ゴミ袋 | 枯れた花や抜いた草など、ゴミはきちんと始末しましょう |

まとめ

それでは、今まで解説してきた内容をもう一度振り返ってみましょう。

- 臨済宗のお墓の形には決まりはない

- 臨済宗の墓石に刻む文字には決まりはない

- 臨済宗では「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」や円相(えんそう)を刻むこともある

- 臨済宗の開祖は栄西(えいさい)

- 臨済宗には14の派があり、それぞれに本山がある

- 臨済宗の法要の回数は、他の宗派と同じ

- 臨済宗の法要では主に般若心経が読まれる

- 臨済宗では法要の後に板塔婆を立てて供養する

- お墓参りに臨済宗特有の作法はない

- 臨済宗で用いられる数珠は看経(かんきん)数珠

臨済宗のお墓には形や文字などの決まりはありませんが、「南無釈迦牟尼仏」という言葉や円相という〇印が使われる、という特徴があります。法事の回数も他の宗派と同じですが、板塔婆には臨済宗独特の文字なども書き入れます。

法要やお墓参りの際には、金属の輪が付いていない臨済宗の看経数珠を持ち、故人や先祖を、心を込めてしっかりと供養しましょう。