日蓮宗のお墓の特徴は?お墓参りのマナーや持ち物リストも紹介

日蓮宗のお墓とは?徹底解説

- 日蓮宗のお墓は形自由で、和洋オリジナルデザイン可

- お墓の文字に「南無妙法蓮華経」を彫ることが多い

- お墓参りでは勤行数珠の正しい持ち方が重要

- 納骨費用は平均8.5万~14万、新規お墓は53万~255万が目安

日蓮宗のお墓や、お墓参りの作法について知っていますか?

日蓮宗は、別名「法華宗(ほっけしゅう)」とも呼ばれています。

この記事では日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴や、お墓参りの作法、納骨にかかる費用などを、ていねいに解説しています。

また、墓地の選び方やさまざまな費用の相場も分かるので、新しくお墓を建てる時や、納骨する時に、迷うこともなくなります。

それではさっそく、日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴から知っていきましょう!

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

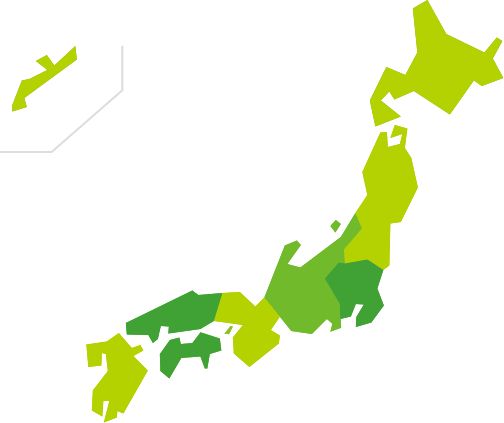

希望エリアのお墓の購入費用を調べる

ライフドットでは全国8,700件以上の霊園・墓地情報を掲載しています。

地域別の費用相場や、詳しいお墓の費用を確認することができます。

エリアから探す

この記事の目次

日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴

ひとくちにお墓と言っても、墓石の形や、お墓の種類、墓石に刻む文字など、さまざまな違いがあります。

ここからは、日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴について、分かりやすく順番に解説していきます。

日蓮宗(法華宗)ではお墓の形に決まりはない

日蓮宗(法華宗)では、お墓の形に決まりはありません。

墓地を見渡してみると、さまざまな形の墓石がありますが、一般的に多く見られるのは、縦長の石を上に乗せた和型墓石という形です。

しかし最近では、横長の石を使った洋型墓石や、オリジナルでデザインした墓石なども、増えてきています。

日蓮宗(法華宗)では丸玉五輪塔を建てることもある

日蓮宗(法華宗)では、五輪塔(ごりんとう)を建てることもあります。五輪塔とは、五重塔を模した墓石のことです。

5つの石材パーツから構成されていて、それぞれの石材パーツは、宇宙の元素とされる「空・風・火・水・土」を表しています。

日蓮宗(法華経)で建てられる種類の五輪塔は「丸玉五輪塔(まるだまごりんとう)」です。日蓮宗(法華経)のお墓の場合、丸玉五輪塔に、上の段から1段ずつ「妙・法・蓮・華・経」と文字を刻みます。

日蓮宗(法華宗)では墓石正面に刻む文字に決まりはない

日蓮宗(法華宗)では、お墓の正面に刻む文字に決まりはありません。しかし、日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴として、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」と刻むことがあります。

「南無妙法蓮華経」とは、日蓮宗(法華宗)で唱える言葉である題目(だいもく)です。他にも、「妙法〇〇家先祖代々之墓」というように、文字の頭に「妙法(みょうほう)」と刻む場合もあります。

墓石の側面や裏面に刻む文字

死後または生前に、僧侶につけてもらう名前である、戒名のことを、日蓮宗(法華宗)では「法号(ほうごう)」と言います。一般的に、墓石の側面や裏面には、法号や俗名(生きている時の名前)、没年月日、享年(数え年)を刻みます。

墓石に刻まれた文字が赤いのは寿陵(じゅりょう)

墓地や霊園などで、墓石に刻まれた文字が赤く塗られていることがあります。それは、生きている人の法号または戒名、俗名だという意味なのです。

生きているうちに建てるお墓を「寿陵(じゅりょう)」といいます。寿陵では、生前に法号または戒名、俗名を刻んだ場合は赤く塗っておき、その人が故人となった時に塗った赤色を落とします。

おさらい!日蓮宗(法華宗)のお墓を見分ける3つのポイント

この章で紹介してきた、日蓮宗(法華宗)のお墓の特徴を、おさらいしましょう。

- 墓石に「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」と刻まれている

「南無妙法蓮華経」とは、日蓮宗(法華宗)で唱えられている題目です。

題目は、墓石の正面に刻まれています。 - 文字の頭に「妙法」と刻まれている

例えば「妙法〇〇家先祖代々之墓」というように、墓石の正面に刻まれています。 - 一段ずつに「妙・法・蓮・華・経」という文字が刻まれた丸玉五輪塔のお墓である

五輪塔とは5つの石材パーツで構成されたお墓で、墓石正面に、上の段から順に文字が刻まれています。

この3つのポイントをおさえておけば、日蓮宗(法華宗)のお墓が見分けられるようになりますよ。

日蓮宗(法華宗)の開祖やおしえ、総本山を知る

日蓮宗(法華宗)を開いた人は誰なのか、どのようなおしえなのかを解説していきます。また、総本山という、ゆかりのあるお寺はどこなのかについても見ていきましょう。

日蓮宗(法華宗)の開祖は日蓮

日蓮宗(法華宗)は鎌倉時代の1253年に、日蓮(にちれん)によって開かれました。

お寺の中心に置かれる仏像である本尊(ほんぞん)は、「久遠実成の釈迦牟尼仏(くおんじつじょうのしゃかむにぶつ)」とされています。しかし、「久遠実成の釈迦牟尼仏」の形式には特に定めがなく、本尊に仏像ではなく「大曼荼羅(だいまんだら)」などをまつることもあります。

「大曼荼羅」とは、中央部に「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」と大きく書かれ、その周囲に釈迦如来(しゃかにょらい)や多宝如来(たほうにょらい)などの、仏さまの名前などを記入したものです。

また、日蓮宗(法華宗)では、本尊のまわりに、守護神と呼ばれる仏像をたくさんまつるのが特徴です。

法華経(ほけきょう)と日蓮宗(法華宗)のおしえ

日蓮宗(法華宗)のよりどころとする経典は、「法華経(ほけきょう)」です。「法華経」は、正式には「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」といいます。この「法華経」への絶対的な帰依(信心)こそが、日蓮宗(法華宗)の最大の特徴です。

あらゆる経典を勉強した日蓮は、その中でも「法華経」が最高の経典であると信じ、世の中を救う唯一の道だと考えました。そして、「南無妙法蓮華経」という題目(だいもく)さえ唱えれば良い、という教えを説いたのです。「南無妙法蓮華経」とは、「妙法蓮華経(法華経)に帰依する」という意味です。

日蓮宗(法華宗)の総本山は身延山久遠寺(山梨県身延町)

全国にあるお寺を統轄しているお寺のことを、総本山と言います。日蓮宗(法華宗)の総本山は、山梨県身延町にある「身延山久遠寺(みのぶさんくおんじ)」です。

また、総本山のひとつ下の格に位置する大本山は全国に7つあります。

- 日蓮宗(法華宗)の7つの大本山一覧

| 寺院名 | 通称 | 所在地 |

|---|---|---|

| 長栄山本門寺(ちょうえいざんほんもんじ) | 池上本門寺(いけがみほんもんじ) | 東京都大田区 |

| 小湊山誕生寺(こみなとさんたんじょうじ) | 小湊誕生寺 | 千葉県鴨川市 |

| 千光山清澄寺(せんこうざんせいちょうじ) | 清澄寺 | 千葉県鴨川市 |

| 正中山法華経寺(しょうちゅうざんほけきょうじ) | 中山法華経寺(なかやまほけきょうじ) | 千葉県市川市 |

| 富士山本門寺(ふじさんほんもんじ) | 重須本門寺(おもすほんもんじ) | 静岡県富士宮市 |

| 具足山妙顕寺(ぐそくさんみょうけんじ) | 妙顕寺 | 京都市上京区 |

| 大光山本圀寺(だいこうざんほんこくじ) | 本圀寺 | 京都市山科区 |

日蓮宗(法華宗)がどのような宗派なのか分かったら、次はお墓参りについて見ていきましょう。

お墓参りの時期

日蓮宗のお墓参りに、決まった時期はありません。一般的にはお盆やお彼岸、年忌法要と呼ばれる法事の時などにお墓参りをすることが多いです。他にも、就職や結婚などの人生の節目に、故人や先祖への報告としてお墓参りに行く人もいます。

お墓参りには何度でも行っていいので、機会があるごとにお参りをして、故人を偲び、先祖からいただいた命に感謝していきたいものです。定期的に家族そろってお墓参りに行く習慣をもつのも良いでしょう。

お盆とお彼岸、法要の具体的な時期

ここで、お盆とお彼岸の具体的な期間や、年忌法要の時期について簡単に説明していきます。お盆とお彼岸の期間は、故人の魂と交流できると考えられているため、お墓参りに行く人が多いのです。

- お盆…7月13日~16日の3日間、または8月13日~16日の3日間

7月と8月のどちらをお盆の期間とするかは、地域によって異なります。 - お彼岸…春分の日と秋分の日の、前後3日間を合わせた7日間

お盆とは違い、お彼岸は1年に2回あります。 - 年忌法要…故人が死亡した日と同月同日の祥月命日(しょうつきめいにち)に行われる法事

一般的には、一周忌から三十三回忌まで、合計8回行われます。

日蓮宗(法華宗)のお墓にお参りするときのマナー

お墓参りの時は、故人や先祖のお墓に行く前に、必ず住職や本尊、墓地の管理事務所に挨拶しましょう。

- お寺の敷地内にお墓がある場合は、まず住職に挨拶をします。

- お寺の本堂の中心にまつられている本尊に向かって合掌し、拝みます。

本尊への挨拶は本堂の外からでも良いとされています。 - 墓地の管理事務所がある場合は、管理人に挨拶しましょう。

この時、お墓参りで使用する手桶(ておけ)や柄杓(ひしゃく)などの、必要なものを借りておくとスムーズにお参りできますよ。

お墓参りのときの日蓮宗(法華宗)で必要な持ち物

お墓参りの際に必要となる、日蓮宗(法華宗)独自の持ち物は、数珠です。数珠にもさまざまな種類がありますが、できれば日蓮宗(法華宗)の本式数珠を用意しましょう。

日蓮宗の本式数珠は、108の普通珠、4つの中珠、2つの大珠を繋ぎあわせたものを用います。

信徒は、日蓮宗(法華宗)本式の勤行数珠(ごんぎょうじゅず)と呼ばれるものを使います。日蓮宗(法華宗)本式の勤行数珠は、房が丸くなっているのが特徴です。

数珠を購入する際には「日蓮宗(法華宗)の本式の勤行数珠」と指定すれば間違いないでしょう。

日蓮宗(法華宗)の数珠の持ち方は2通りある

日蓮宗(法華宗)の数珠の持ち方は、2通りあります。

合掌をする時と、題目を唱える時では、数珠の持ち方が違います。

日蓮宗(法華宗)の題目とは、「南無妙法蓮華経」という言葉のことです。

では、それぞれの場合の数珠の持ち方について説明していきます。

- 合掌する時の数珠の持ち方

合掌する時は、数珠を2重にして、左手の親指と人差し指のあいだに掛けます。

この時、房は下に垂らすようにします。そして、数珠を掛けた左手に、右手を合わせ、合掌します。 - 題目を唱える時の数珠の持ち方

題目を唱える時は、数珠の房が3本出ている方を左手の中指に掛けて、1回ひねってから、房が2本出ている方を右手の中指に掛けます。この時、房は手の外側に垂らすようにします。そして、そのまま手を合わせて題目を唱えます。

お墓や仏壇前では題目を唱える

日蓮宗(法華宗)では、お墓や仏壇の前などで「南無妙法蓮華経」と題目を唱えます。

題目には、何回唱えるかの決まりはなく、真心をもって唱えることがもっとも重要だとされています。

お墓参りや仏壇の前で、題目を唱える時には、まず故人や先祖に合掌し、拝みます。そしてそのままの体勢で、題目を唱えます。

お墓参りの6つの手順

では、お参りの流れを順番に解説していきます。

6つの手順に分けましたので、お墓参りに行く際には確認しておきましょう。

- 【手順1】住職や管理事務所に挨拶をする

- 【手順2】お墓に挨拶をする

- 【手順3】お墓の掃除をする

- 【手順4】お供え物をする

- 【手順5】お参りをする

- 【手順6】後片づけをする

1.住職や管理事務所に挨拶をする

お寺の住職や本尊、墓地の管理事務所がある場合は、お墓に行く前にまず挨拶をしましょう。

2.お墓に挨拶をする

お墓の前で合掌し、故人や先祖に挨拶をしましょう。

3.お墓の掃除をする

お墓の周りの落ち葉や雑草を取り除き、墓石の汚れなどを雑巾などできれいに落とします。

墓石に苔などがこびりついている場合は、歯ブラシやタワシでこするときれいになりますが、強くこすりすぎると墓石を痛めますので注意が必要です。

仕上げに乾いたタオルなどを使い、墓石に水気が残らないように拭き清めましょう。

4.お供え物をする

お墓に花を飾り、お菓子や飲み物、故人の好きだったものなどをお供えします。

お菓子や飲み物などのお供え物は直接墓石に置くのではなく、2つに折った半紙を敷いてからお供えしましょう。

5.お参りをする

一人ずつ、順番にお参りをして線香をあげます。

お参りの時は、立ったままではなく、しゃがむなどして低い位置から、合掌をします。

次に、数珠を手に掛けて拝んでから、題目の「南無妙法蓮華経」と唱えます。

6.後片づけをする

お供え物は置いたままにせず、持ち帰ります。

地域によっては、お供え物をその場で食べるという習慣もあります。

ゴミが出た場合は、必ず持ち帰りましょう。

お墓参り持ち物リスト

お墓参りに必要な物や、持って行くと便利な物をリストにしました。それぞれ、使い方や注意点なども説明していますので、お墓参りに行く際にはぜひ参考にしてください。

| お供え物の花 | 花立ての数に合わせて用意しましょう。 |

|---|---|

| 植木ハサミ | 花立ての大きさに合わせて、花の茎の部分を切り揃えます |

| お供え物のお菓子や果物など | 故人の好物など、自由にお供えしてください |

| 半紙 | お供え物は直接石に置かず、二つ折りにした半紙の上に置きましょう |

| 線香 | ひとつの墓石につき1束ほどと、墓石の数に合わせて用意しましょう |

| ロウソク | ロウソクで線香に火をつけるのが正式な作法です |

| ライターまたはマッチ | ロウソクに火をつけます |

| 数珠 | 日蓮宗(法華宗)の正式数珠の勤行数珠(ごんぎょうじゅず)を用意しましょう |

| ほうき | お墓周りの枯葉などを掃除します |

| シャベル | お墓周りの草を抜く際にあると便利です |

| タワシ | 墓石に付いた苔や、拭いても取れない汚れを落とします |

| 雑巾 | 墓石に付いた汚れを落とします |

| タオル | 掃除し終わった墓石を、水気が残らないよう拭き清めます |

| バケツ | タワシや雑巾をゆすぎます |

| ゴミ袋 | 枯れた花や抜いた草など、ゴミはきちんと始末しましょう |

次は、納骨する時に実際にどのくらいの費用がかかるのかを、見ていきましょう。

日蓮宗(法華宗)のお墓に納骨する際の費用

納骨とは、遺骨をお寺やお墓に納めることを言います。ここからは、納骨にかかる費用の相場や、納骨の際に行う法要についてなど、詳しく解説していきます。

納骨する時にかかる費用の相場は8万5,000~14万円

まずは、納骨する際にかかる費用の相場を見ていきましょう。

日蓮宗(法華宗)での、納骨にかかる費用の相場は、合計8万5,000~14万円ほどです。

| 【費用内訳】 | |

|---|---|

| お寺への納骨法要のお布施 | 3万~5万円(お車代は除く) |

| 石材店へ法号の彫り入れ依頼 | 4~5万円 |

| 石材店へ遺骨を納める工事の依頼 | 1万5,000~3万円 |

納骨法要とは

納骨の際には、必ず納骨法要(のうこつほうよう)という供養の儀式を行います。納骨法要では、まずお寺などで住職にお経をあげてもらい、その後、お墓へ遺骨を納めるという流れが一般的です。

お布施の相場は3万~5万円ですが、お寺や地域によってお布施の金額が変わってきます。お布施の金額について、お寺の人に直接たずねても失礼にはあたりませんので、分からない場合はきちんと確認しましょう。また、四十九日の法要とあわせて、納骨法要を行う人も多いようですが、その場合は、お布施も1.5倍~2倍ほど上乗せします。

お車代とは

納骨法要や開眼法要の際には、住職にお墓まで来ていただくことになります。

お車代とは交通費のことで、お寺からお墓までの距離に応じて、5,000~1万円ほどをお包みします。この時、お寺の敷地内にお墓がある場合以外は、お車代をお渡しします。

石材店への法号の彫り入れ依頼

墓石に法号などを刻んでいない場合、石材店に依頼をします。墓石や墓誌(ぼし)への、法号の彫り入れ相場は4万~5万円です。

※法号とは、亡くなってから葬儀までの間に日蓮宗の僧侶につけてもらう名前のことを指します。他の宗教では、戒名や法名と呼ばれます。

石材店への遺骨を納める工事の依頼

納骨する際には、墓石を動かして遺骨を納めます。石材店に依頼すると1万5,000~3万円で、納骨の作業の他に、必要に応じて防水工事なども施してもらえます。

日蓮宗の総本山に納骨することもできる

日蓮宗(法華宗)では、総本山の「身延山久遠寺」に納骨することができます。納骨方法にも種類があり、遺骨のすべてを身延山久遠寺に納めることもできます。

また、お墓に納める遺骨の一部のみを身延山久遠寺に納骨する「分骨(ぶんこつ)」もできます。納骨方法と納骨期間によって、それぞれ5万円~50万円の供養料が必要となります。

参照元:身延山久遠寺「納骨のご案内」

日蓮宗(法華宗の)お墓を立てる

日蓮宗(法華宗)のお墓を新しく建てる場合の、流れと費用相場を紹介します。

新しくお墓を建てる流れ5ステップ

まずは、新しくお墓を建てる場合の流れを見ていきましょう。

- 墓地を購入する

- 石材店に墓石を注文する

- 墓地の基礎工事などの、施工をする

- 墓石を建立する

- 開眼法要をする

墓地を新しく建てる手順が分かったら、次は費用相場を具体的に解説していきます。

新しくお墓を建てる場合の費用の相場は53万~255万円

新しくお墓を建てる場合に必要となる費用を解説していきます。

まずは、費用の内訳を紹介します。

| 【費用内訳】 | |

|---|---|

| 墓石を建てる費用 | 50万~250万円(土地と外柵を除く) |

| お寺への開眼法要のお布施 | 3万~5万円(お車代は除く) |

では、内訳の項目について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

墓石を建てる費用

土地と外柵を除く、墓石と装飾品、工事費を合わせた一般的な費用の相場は50万~250万円です。墓石の価格は、墓石の材料となる石によって、かなり変わります。

国産の上質な石材を使用するのであれば100万円以上しますが、中国などからの輸入石材を使うと50万円ほどとなります。国産の石と輸入石材の、どちらの石が良いか、決まりはありません。墓石の価格よりも、供養するという気持ちが一番重要なのです。墓石選びは、予算と相談しながら決めていきましょう。

開眼法要とは

新しいお墓が完成したら、必ず開眼法要(かいがんほうようorかいげんほうよう)という儀式を行います。開眼法要では、新しいお墓の前で住職にお経をあげてもらい、お墓に仏さまの魂を迎え入れます。新しく建てたお墓は、この開眼法要の儀式を行って、はじめて礼拝する対象となるのです。

お布施の相場は3万~5万円ですが、お寺や地域により金額が異なります。地域の人に聞くか、直接お寺の人に聞いても良いでしょう。

また、お寺とお墓が離れた場所にある場合は、お車代も忘れずにお渡ししましょう。

日蓮宗のお墓は寺院墓地以外でも建てられる

日蓮宗(法華宗)のお墓は、お寺の墓地以外でも、建てることができます。

墓地には種類があり、管理しているところによって、大きく3つに分けることができます。

墓地のタイプ

- 寺院墓地…お寺が管理している墓地

- 民間霊園…公益法人や宗教法人が管理している墓地

- 公営霊園…地方自治体が管理している墓地

ここからは、お寺が管理している寺院墓地以外で、日蓮宗(法華宗)のお墓が建てられる民間霊園と公営霊園について解説していきます。

民間霊園の特徴とメリット・デメリット

民間霊園には、駐車場や遊歩道などの設備が整った、公園型の墓地が多く見られます。

新しく造成されることが多いので、区画にあきがあれば、いつでも購入できます。ただし、宗派を限定しているところもあるので、購入する際には確認が必要です。

民間霊園のメリット

- 区画にあきがあれば、いつでも購入できる

- 区画の広さが選べる

- お墓の形(デザイン)に制限がない

民間霊園のデメリット

- 公営霊園と比べ、使用料・管理料が高い

- 決められた石材店しか利用できないことが多い

- 宗派が限定される場合がある

公営霊園の特徴とメリット・デメリット

公営霊園は、公的機関である自治体が管理しているので、宗教に関与しません。そのため、宗教や宗派の制限が一切なく、誰でも利用できます。

公営霊園は、広々とした公園型の墓地が多くみられ、場所によっては広大な敷地を有しています。

しかし、墓地購入の申し込み資格がある場合が多く「その自治体に居住している人」などの条件をクリアしなければ申し込みができないところもあります。

公営霊園のメリット

- 民間霊園と比べると、使用料や管理料が安い

- 石材店を自由に選べる

- 宗教・宗派の制限がない

公営霊園のデメリット

- 募集期間が決まっているのですぐに購入できないことが多い

- 墓地購入の申し込みに条件があるところが多い

- 墓石の大きさに制限があるところが多い

筆者ピックアップ!日蓮宗(法華宗)のお寺

ここで、筆者おススメの日蓮宗(法華宗)のお寺を3つご紹介します。参拝の際には、ぜひ参考にしてください。

長栄山本門寺(ちょうえいざんほんもんじ) 東京都大田区池上

日蓮宗(法華宗)の大本山である長栄山本門寺は、通称「池上本門寺(いけがみほんもんじ)」と呼ばれています。日蓮が入滅(死去)した霊跡とされていて、東京都内にも関わらず、とても広い敷地を有しています。

武将の加藤清正や、小説家の幸田露伴、プロレスラーの力道山など、著名人のお墓もたくさんあることで有名です。池上はくず餅発祥の地でもあり、池上本門寺の参道にも数件のくず餅屋さんがあります。参拝の際にはぜひ、甘くておいしいくず餅も楽しんでみてくださいね。

経栄山題経寺(きょうえいざんがんきょうじ)東京都葛飾区柴又

通称「柴又帝釈天(しばまたたいしゃくてん)」と呼ばれる経栄山題経寺は、映画「男はつらいよ」で一躍有名になりました。

柴又帝釈天の本尊は、梨の木に彫られた帝釈天像で、板本尊とも呼ばれていますが、これは日蓮が自ら彫ったと言われています。板本尊は、本堂を改築する際に、庚申(かのえさる)の日に発見されました。以後、現在でも庚申の日には縁日が行われ、大勢の参拝者でにぎわっています。

また、柴又帝釈天の参道の両側には、名物の草だんごなどが売られていますので、食べ歩きも楽しめますよ。

大光山本圀寺(だいこうざんほんこくじ)京都市山科区

日蓮宗(法華宗)の大本山としても紹介した大光山本圀寺は、水戸黄門でおなじみの水戸光圀と、深い関わりのあるお寺です。もともとは「本国寺」という名前でしたが、お寺に対して特に援助の力を尽くした水戸光圀にちなんで、寺名の「国」を「圀」へと改めたと言われています。

本圀寺の門には金色の仁王像が両脇に立っていて、初めて見た時には、その迫力に圧倒されることでしょう。また、本圀寺の境内にある鐘や灯篭、鳥居も金色で、他のお寺ではなかなか見られない光景ということもあり、京都の観光スポットとしても有名です。

春には本圀寺近くにある山科疏水が桜の花見スポットとなっており、また、秋になると本圀寺境内で、色鮮やかな紅葉を見ることができます。

まとめ

最後にもう一度、日蓮宗(法華宗)について、今まで見てきた内容を振り返ってみましょう。

- 日蓮宗(法華宗)のお墓の形や文字に決まりはない

- 日蓮宗(法華宗)のお墓では、題目や、文字の頭に「妙法」と刻まれる

- 日蓮宗(法華宗)では、丸形五輪塔という形のお墓を建てることもある

- 日蓮宗(法華宗)の開祖は日蓮

- 日蓮宗(法華宗)の総本山は山梨県にある身延山久遠寺

- 日蓮宗(法華宗)では、正式数珠の勤行数珠が用いられる

- 日蓮宗(法華宗)の納骨にかかる費用の相場は8万5,000~14万円

- 総本山の身延山久遠寺に納骨することもできる

- 新しくお墓を建てる場合の費用の相場は53万~255万円

- 日蓮宗(法華宗)のお墓は民間霊園や公営霊園でも建てられる

日蓮宗(法華宗)のお墓には「南無妙法蓮華経」という題目や、「妙法〇〇家先祖代々之墓」というように文字の頭に「妙法」と刻む、という特徴があります。また、丸形五輪塔という形のお墓を建てることもあり、日蓮宗(法華宗)では、丸形五輪塔の1段ずつに「妙・法・蓮・華・経」と文字を刻みます。

お墓参りの時には、日蓮宗(法華宗)の数珠の2種類の持ち方をきちんと覚え、心を込めて題目を唱えるようにしましょう。